9.66m 2.90m 5.37m

>ーーーーーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーーーー■ーーーーーーーーーーーー

TUNER 20mTrap 30mTrap

T37#6 25T 69pF T37#6 26T 120pF

マッチングトランスに、FT82#43のトロイドコアを使ったバージョンです。

エレメントの調整に手間が掛かりましたが、少しずつ最良点に追い込んでいきました。

Trapのデーターです。

15m用 T50#6 17t 47pF

17m用 T50#6 20t 47pF

20m用 T50#6 17t 100pF

30m用 T50#6 24t 100pF

エレメントの長さは

MachingTransformer=>6.24m=15mTrap=0.59m=18mTrap=0.93m=20mTrap=3.75m=30mTrap=5.14mでした。

全体の長さは約16.7mになりました。

3つの台風の影響でなかな実験ができませんでしたが、やっと性能を実用範囲に追い込むことができました。

20m、40mのTrapEFHWを作りました。トラップは3バンド用で使った20mのものと同じです。マッチングトランスは16mmφのものを使いました。

エレメント調整で手間取りました。トラップでなくても2倍の周波数になりますので、全波長と半波長のEFアンテナになります。その影響がでたのかも知れません。前述の小さい方のマッチングトランスを使って調整を追い込み、使えそうなVSWRになるようにしました。

エレメントの長さは

MatchingTransformer=>10.1m=20mTrap=7.4m

7MHzはしっかりとVSWRが落ちてくれましたが、14MHzでは少し高めでした。

移動運用の時、手軽に使えるアンテナとしてつり竿アンテナを使っていましたが、どうも芳しくありません。

そこで、昔使っていたEFHWに戻ってみることにしました。以前のままではおもしろくありませんので、マッチングトランスを使った無調整のもので、20m,30m,40mで使えるものを作ることにしました。

ハイバンド用も作りました。 18MHz・21MHz・24MHz・28MHz

小さなFT37#43のコアで作ったトランスでも思いのほか機能してくれるので

7MHzを付け加えて4Band TrapEFHWを作りました。

49:1 トランスフォーマー

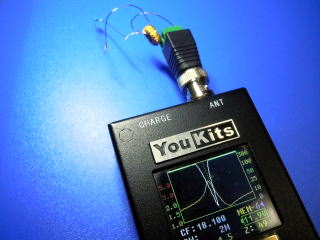

EFHWアンテナでは終端給電であるので非常に高いインピーダンスを送信機の50Ωと整合させるため、トランスフォーマーが必要なのですが、これが結構大きくなってしまいます。より小さく作れないかと試してみました。

トロイドコアはFT37-43を使いました。入力部は2T、アンテナ部には14T巻いています。入力側には100pFのキャパシターを入れました。

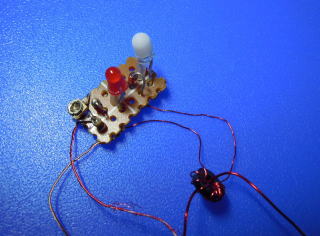

コアが小さいのでBNCのFemaleコネクタの上に乗せることができます。配線をしたのち全体を熱収縮チューブで覆い、固定しました。

ダミーロードを付けて変換の様子を見ましたが、7MHzから21MHzの範囲ではほぼ一定のインピーダンス変換をしていました。

MTR5Bでも使えるように、20m 17m 15m 3バンドのトラップEFHWも作りました。

トラップのデータは

15m用 T37 #6 14t 47pF×2parallel

17m用 T37 #6 23t 47pF

エレメントの調整方法は上記のものと同様です。

最終的なエレメントの長さは

MatchingTransformer=>5.60m=15mTrap=0.75m=17mTrap=1.60m

追記 20m 17m 15m Version

64:1などのトランスフォーマーを使ったマッチングは調整するところがないので簡便にアンテナが設営できます。何よりもコンパクトで、携帯に便利です。

しかし、調整がないということは、事前に調整がしてあるわけです。事前の調整では通常しっかりと伸展してエレメントの長さを調整します。そのため、所定の性能を出すためには、実際の運用においても同じようにアンテナを設営する必要があります。

何回かこのアンテナを用いて移動運用を行いましたが、ワイヤーを十分に伸展できないことも多くありました。アンテナの性能は周囲の状況に大きく左右されます。アンテナを作った時と同じような伸展ができればよいのですが、実際にはその場の状況に応じてアンテナを張ることになります。すると、トランスフォーマーでは対応できない状況も出てきます。

マッチングトランスはVK3ILさん、PA3HAAさんのサイトを参考にさせていただきました。

原典では FT140#43 のコアを使っていますが、手持ちの、それらしきコアを使いました。64:1のトランスにするために特殊な巻き方をしています。巻き数は12t×2で1次側は3tです。

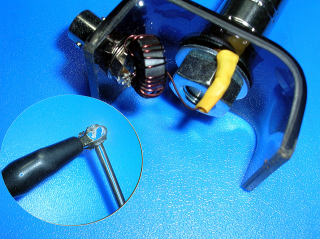

5m長のテレスコープ形状ホイップを手に入れました。これをアンテナの一部に活用して7MHz、10MHz、14MHz対応のシステムに組みました。

これまで使ってきたワイヤータイプのトラップEFHWと同じなのですが、釣り竿で支えていた部分をホイップに置き換えました。

ホイップとワイヤーエレメントの接続部はミノムシクリップを細工して、挟み込んでいます。

基台部に49:1のトランスフォーマーを入れて整合を取っています。

ホイップはワイヤーエレメントに引っ張られてだいぶ撓みますが、アンテナを張ることができます。ホイップの伸ばして、エレメントの端を伸展すれば設営が完了します。手軽な運用に便利です。

49:1トランス 14MHzTrap 10MHzTrap

>■■ーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーーーーーー

10.3m 3.0m 4.1m

20m 30m 40m Trap EFHW

49:1トランス 28MHzTrap 24MHzTrap 21MHzTrap

>■■ーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーーーーーー■ーーーーーーーーー

4.42m 0.33m 0.56m 0.46m

7MHz、10MHz、14MHz、18MHzのマルチバンドEFHW リグに直結して運用する

コネクタ一体型のトランスとトラップ

コンパクトにまとめた

49:1トランス 18MHzTrap 14MHzTrap 10MHzTrap

>■■ーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーーーーーー■ーーーーーーーーー

7.88m 1.53m 2.89m 5.32m

このトランスフォーマーを使って、18MHz・14MHz・10MHzのトラップEFHWを作りました。

トラップは上記計算サイトで必要な数値を求めました。トロイドはT37 #6を使いました。18MHz用トラップは巻き数23T キャパシタ47pF、14MHz用は25T、キャパシタ68pFという値になりました。

この値でトロイドコアを巻き、キャパシタを付けて測定すると少し予定の周波数よりずれていましたので、巻き数を調整しました。23Tを22Tに減らし、25Tも24Tに減らしました。それでも多少ずれがありましたので、トロイドの巻き方の粗密を爪の先で動かすことで調整しました。

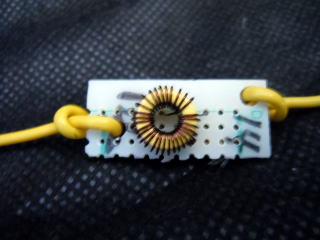

調整した状態でトロイドの穴の中にホットグルーを流し込み、巻き線を固定しています。これをユニバーサル基板の小片に取り付け、裏側にキャパシタを取り付けています。

MTRでの使用を考えています。7.10.14MHzで伸展しチューナーを使って整合点を求めて運用する。バンドを変えても僅かな手間で調整することができます。

受信時のホワイトノイズが最大になるように調整し、内蔵したSWRインディケーターのLEDが最も暗くなるように調整します。

MTR5B用 15m 17m 20m 30m 40m Version

1本のワイヤーで3バンド゙で使えるようにするため、途中にトラップを入れます。この計算は、安価にtroidsを提供してくれている”Kit and Parts”のサイトを利用させてもらいました。このサイトでは、例えばT37#2のコアを選択すると、そこに計算の窓が出てきますので、周波数とCの値を入力すれば必要な巻き数を示してくれます。

なお、ここで紹介するアンテナはマッチングトランスによってエレメント長が影響を受けますので、数値は参考程度にしてください。

FT82#43を使ったトランス

SOTABeams というUKのサイトにあるPicoTunerに触発されて作りました。モノバンド仕様にすることで、VCの代わりにCとトリマーで対応することができます。コンパクトになるのでリグへの組み込みも可能です。

RM30への組み込み例

簡単な回路なのですが、エレメントがハーフウェーブに調整されていますから、これでも運用できる状態まで追い込むことができました。

コアの巻き方が特殊です。アンテナに接続する側の12回巻いたら逆側に移って同じく12回巻きます。そこから1次側を巻くのですが、3t分の長さを取り、そこから折り返して線同士を捻ります。そして、1次側の3tを巻きます。その端が入力側のGNDになるのですが、ホット側は折り返して2次側の12tのところに出ている端になります。

このネットの情報で製作してもインピーダンスの変換はできたのですが、あまりよい結果ではありませんでした。そこで、無手勝流で2次側のバランスをとるよう、写真のような巻き方に変えました。

2次側を12tずつ巻いた後、3t分を巻き戻し、余裕を持たせて折り返します。そして、線同士を寄り合わせてから巻き戻した3tを巻きます。

こうすることで、GNDに対して2次側は12tづつ巻いたことになり、1次側は逆巻きの3tということになります。理論的なことはわかりませんが、変換はこの方が各バンドとも安定しているようです。

同じようにコイルを巻いても、コアの特性によって整合するエレメントの長さに違いが出るようです。ここでは20mmφと16mmφのコアを使いましたが互換性はありませんでした。

手持ちの関係でコアは外形16φと20φのもので実験しました。ダミーをつないで測ってみるとしっかりインピーダンス変換が出来ていることを確認できました。

EFHWの場合、給電点のインピーダンスがとても高いので、リグと接続するには変換する必要があります。市販品ではLNRのEFHWが4050Ωを想定し、81:1のトランスを使用しているようです。ここでは給電点のインピーダンスを3200Ωとして64:1のトランスとしています。厳密には、実際のアンテナ給電点のインピーダンスに合わせて調整する必要があるのですが、この製作のような変換でも実用になるようです。

Blog

テレスコープ形状のホイップを使った

EFHWシステム

初代MTR用 20m 40m Version

FT82#43のコアを使った変換トランス。12t × 2 入力側は3t

短縮2バンドTrap EFHW

●半波長のエレメントにローディングコイルを挿入し、短い2バンドのEFHWを作りました。

●ローディングコイルはおおよその巻き数を巻いておき、巻き線の粗密を調整すると狙ったところに整合点を設定できました。

●7MHz、10MHz対応で全体の長さを10.4mにすることができました。

●ローディングコイルを入れたため、10MHzでの整合点がとても狭くなりました。7MHzではその影響は少ないようです。

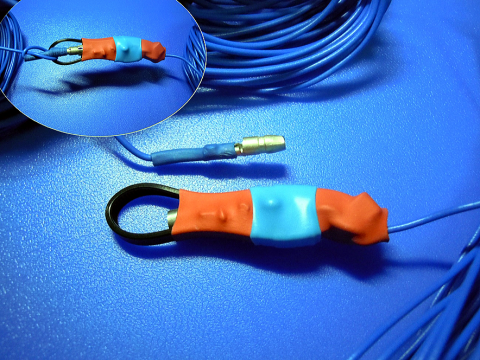

エレメントを繋げるTips

●ギボシ端子を使ってエレメントワイヤーを繋ぐと簡単です。しかし、そのままでは伸展すると抜けてしまいます。そこで上のトラップを設置するようにインシュロックを入れて成形します。

●下の写真は7MHzのトラップにメスのギボシ端子を取り付けたものです。これをインシュロックのループの中に入れて熱収縮チューブで覆います。

●マルチバンドのトラップEFHWの場合、低い方の周波数を使う場合には、この機構を使ってエレメントを繋げるようにしておくと分割することができるので便利です。

●移動運用の場合にはこのような簡易な接続方法でも使えると思います。

Trapを取り付けるTips

●エレメントの途中にトラップを取り付ける際これまでは基板を利用してきましたが、エレメントからのテンションを逃せられればよいのでプラスティックの輪を使うことにしました。インシュロックで輪を作りエレメントを結ぶようにしました。その中にトラップを入れる構造です。

●熱収縮チューブを被せてトラップの保護にしていますが、両端が開いてしまいます。そこでその部分にホットグルーの樹脂を少し入れて熱を加え、樹脂が溶けたところで熱収チューブをペンチなどで押さえて密閉しました。

49:1 トランスフォーマー

FT50 #43のトロイドコアに3Tと21Tのコイルを巻きました。

Trap 14MHz T50 #6 23T 47+10pF

10MHz T50 #6 27T 68+10pF

BNCコネクタにはGND側が取り付ける部分と絶縁している、芯線とGNDが端子として出ているタイプを使い、すっきりとまとめました。

Trap コアはT37 #6

28MHz 19t 30pF

24MHz 21t 33pF

21MHz 22t 39pF

実際にはこの巻き数とキャパシタで組み立てた後、共振周波数を測定しながら巻き方の粗密を調整し、所定の周波数で共振するようにします。

チューナーを用いなくても、どのバンドでも運用可能なSWRに収まることができました。

7MHzTrap

T37#2 34T 68+47pF

18MHzTrap

T37#6 23T 47pF

14MHzTrap

T37#6 25T 39+22pF

10MHzTrap

T37#2 28T 39+39pF

コイルの微調整は巻き線の粗密を調整し、調整後、ホットグルーで固定する

49:1トランス 18MHzTrap 14MHzTrap

>■■ーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーーーーーー

7.88m 1.69m 2.85m

計算値で作っても多少ずれがあるので巻き数を変えたり、巻き方の粗密を変えることで、所定の周波数に合わせる

49:1トランス 28MHzTrap 24MHzTrap 21MHzTrap

>■■ーーーーーーーーーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーー■ーーーーーーーー

390cm 6cm 52cm 65cm

高い周波数帯で使えるマルチバンドのトラップEFHWを作りました。

18MHz、21MHz、24MHz、28MHzで運用できるものです。今回は49:1のトランスフォーマーを使います。これは巻き数が1次側2T、2次側14Tのもので、途中から反転などせずトロイドコアにそのまま巻いています。

トラップがローディングコイルのような動作をしているようで、エレメントの長さがだいぶ短くなっています。整合が取れるように調整した結果が、下の図のような長さになりました。

トラップはT37#6のトロイドで、28MHz用が15T、24MHz用が17T、21MHz用が20T巻いています。キャパシタはすべて47pFです。

調整には手間取りましたが、各バンドでSWR1.5以下に収まりました。ただし、このアンテナは伸展状況によって影響を大きく受けますので、実戦では張り方を工夫するなど対応が必要になるかもしれません。

Pickupコイルを通過する方向によって赤・緑のLEDの表示が逆になる。正常に動作する向きに配線する。

TXの出力によって赤LEDの明るさが異なる。50Ωのダミーロードを接続した状態で赤LEDが消えるようVRを調整する

MTR3B用 20m 30m 40m Version

私はMTR3Bを使っていますので、20m、30m、40mバンドで使えるよう2つのトラップを作りました。使ったマッチングトランスは20mmφのものです。

20m用はT50#6 21t、68pF

30m用はT50#6 24t、100pF です。

※2016.08 Trapの仕様を変更しました。

ワイヤーの張力が直接トラップに掛からないよう、ユニバーサル基板を活用し、裏側にCを取り付けました。

また、保護の意味もあり、トラップ全体を熱収縮チューブで被うようにしました

エレメントの長さ調整は、バンド毎に行います。

20m用として、10mほどのワイヤーを、上述のマッチングトランスに取り付け、アンテナアナライザーで長さを調整します。

次に、そのエレメントに20m用トラップと3mほどのワイヤーを取り付け、ワイヤーを切りながら使用可能範囲になるよう30mでの調整をします。

最後に、40mの調整ですが、30m用のトラップと4mほどのワイヤーを取り付け、同様に調整します。

最終的に、ワイヤーエレメントの長さは

MatchingTransformer=>9.92m=20mTrap=2,45m=30mTrap=3.47m

になりました。

15m~30m用トラップ

基板の裏側にCを取り付けた

HWのアンテナとカウンターポイズをRCAコネクタで接続するようにしました。これは17mバンドのものです。

チューナーはT37#6のトロイドに1次側2T、2次側13Tを巻いています。トリマーは60pのもので、100pのCを抱き合わせにしています。この仕様で20mと17mで整合が取れました。大変コンパlクトですので、移動運用には便利です。