14段、仕舞長50cm、進展長530cmのテレスコープ形状のホイップアンテナを入手しました。これなら支柱を使わなくても伸展できます。給電点をGNDから浮かせるように細工をし、チューナーを使って動作を確認しました。ワイヤーのときと同じように動作することを確認しました。

最近新しいバージョンでQRPでも使用できるオートチューナーが出ていることを知り、キットを入手しました。QMXやQCXminiでも動作してくれます。ワイヤーアンテナでにも対応するようにアンテナ接続側に4:1のトランスフォーマーを内蔵しました。これでボタンを押すだけで整合が取れるのは便利です。また、外付けで9:1のトランスフォーマーも使えるようにしています。

ただ、このオートチューナーは筐体が大きく、嵩張ります。持ち物を少なくしたいときには適しません。小さなチューナーが便利です。

7MHz~28MHz

Whip & Vertical Anntena

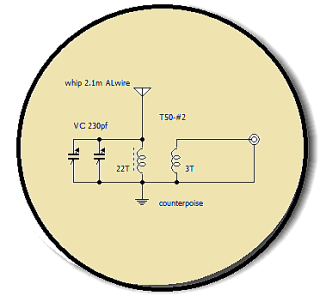

回路図

クリックすると大きくなります。

基台の中にチューナーを組み込みました。

バーチカルアンテナとしての使用

このテレスコープ形状のホイップアンテナは自在に長さを変えることができます。14MHz以上の周波数ならその波長に合わせて長さを調整すればバーチカルアンテナとして動作させることができます。そこで、基台部分にBNCコネクタを設置し、カウンターポイズとホイップアンテナの入力を同軸ケーブルに引き出すようにしました。チューナーを使って強引に整合を取るのと異なり、同調したエレメントに入電するので、効率の改善が見込まれます。しかし、周囲の影響を受け易くなるので、24MHzや28MHzではSWRは2程度のフラットになっています。

テレスコープ型ホイップ

公園のベンチなどで運用するとき、目立たないアンテナというコンセプトで作ったアンテナだが、2m程のエレメントでは電波の飛びはあまり期待できません。

そこで、目立たないということを活かすために、細いワイヤーでエレメントを作りました。シリコン被覆のコードが手に入ったので、エレメント部は黒、地面を這わせるカウンターポイズ部は安全のため赤のものを使っています。エレメントは5m、カウンターポイズは3mのものを3本使っています。

ポリバリコンは2連になっているので一方を外せるようにして高い周波数でも使えるようにしました。

その後、14MHzでの整合がうまくいかないことがわかりました。エレメント長を5mとしたため、ちょうど1/4λの長さになってしまうためだと思われます。そこで、14MHzについてはチューナー部を切り離し、BNCコネクタとエレメントを直接つなぐことで良好な整合を得ることができました。

このエレメントを使ったバージョンでは7MHzから24MHzまで整合が得られ電波の飛びも改善できました。

上記のようにアダプターを追加することで7MHzと10MHzでも使えるようになったのですが、スマートではありません。そこで、チューナーを入れることでホイップアンテナとして7MHzや10MHzで使えるように考えました。

チューナーを使う場合とバーチカルとしてエレメントだけで使う場合を切り替えます。2回路2接点のスイッチを使いチューナーを切り分けることにしました。(回路図参照)

テレスコープ形状のエレメントですので長さを自在に変えることができます。チューナーで整合点を追い込んで更にエレメントの長さを調整して整合を改善するという使い方ができます。

スイッチの切り替えで7MHzから28MHzまでの運用で使えるアンテナに仕上がりました。効率という点ではあまり望めませんが、コンパクトで手軽に使えるアンテナシステムになりました。実際の運用でもそこそこの活躍をしてくれました。

アダプタの取り付けで7・10 MHzでも使えました。

効率を期待できないのは分かっているのですが、低い周波数でもこのテレスコープ型のホイップをバーチカルアンテナとして使えるようにしました。

7MHzではT80-2のトロイダルコアに33Tを巻いたアダプタを給電部に取り付けることで整合させました。10MHzでは19Tを巻きました。ホイップからのバナナプラグをこのアダプタを介してBNCコネクタに接続します。

受信はそこそこですが、飛びの方はあまり芳しくありません。それでもこの小さなアンテナで運用できるのはメリットかも知れません。

手軽に設営・撤収ができるアンテナとして、アルミワイヤーをエレメントに使ったものを作りました。アルミワイヤーMLAのループとして使ってきた2.1m長の3mmΦのワイヤーです。簡単に丸めることができ、自由に成形できるので扱いやすいものです。

チューナーとしてT50-#2のトロイドコアに21Tと3Tのコイルを巻き、230pFのポリバリコンを組んでいます。ケースはアクリル板を折り曲げて作りました。これで7,10,14MHzのバンドで整合点が得られました。カウンターポイズとして3mのワイヤーを3本束ねて伸展するようにしています。